El 7 de octubre, Jair Bolsonaro es votado por el 46% del total de personas que se presentan a las urnas, más de 49 millones decidieron sumar una papeleta al partido de la ultraderecha brasileña. Su candidatura había sido anunciada el 3 de marzo del 2016, exactamente tres meses después de que se aceptaran oficialmente los procedimientos de acusación contra Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, hecho producido el 3 de diciembre de 2015. Entre marzo de 2016 y las elecciones generales de 2018 se producen, además, una serie de despropósitos antidemocráticos: la destitución de la presidenta (12 de mayo de 2016), la asunción de la presidencia por parte de Michel Temer (31 de agosto de 2016) y la detención (8 de abril de 2018) e inhabilitación de Lula da Silva para presentarse a las elecciones a un mes de los comicios.

Aunque todavía queda por ver qué ocurre en la segunda vuelta el 28 de octubre, la situación resulta indignante, preocupante, desoladora. Más aún cuando parece ser un caso más entre la larga lista de los países donde la ultraderecha parece sentirse cómoda y arropada dentro de un sistema democrático que le ha dado cabida y, en algunos casos, votos suficientes para gobernar. Más allá de las diferencias históricas de cada país y región, es evidente que se trata de un síntoma presentado a nivel global, que convierte el oxímoron democracia autoritaria en una ecuación política contemporánea.

¿Pero qué está pasando con la democracia? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La democracia se consume en dos sentidos que voy a argumentar: es erosionada (externamente) y es tratada como un acto de consumo (internamente). En ambos sentidos pierde fuerza, quizás ya agoniza, y refuerza los argumentos superfluos, las actitudes volátiles, el ruido frente a la conciencia, el miedo frente a la esperanza, lo individual frente a lo colectivo.

La erosión de la democracia es en gran parte la consecuencia de un neoliberalismo llevado al extremo, quizás el último cartucho de sus garantes y beneficiarios, cuyas estrategias de debilitamiento de las funciones parlamentarias en favor del poder ejecutivo así como el control sobre el sistema judicial parecen ser insuficientes ante la reacción de la ciudadanía. Saskia Sassen explica detalladamente el aumento del poder ejecutivo en detrimento de los poderes legislativos nacionales, así como la privatización de ciertos componentes del poder ejecutivo y judicial[1].

Pensemos en la toma del poder por parte de la izquierda en América Latina de las últimas décadas, en los movimientos como el 15M en España, las históricas manifestaciones en favor del feminismo replicadas en todas partes del mundo… En la mayoría de estos casos se cuestiona el status quo, de allí surge en gran parte la virulencia de la contrareforma. Se erosiona la democracia por parte de aquellos que han decidido prescindir de ella para optimizar el beneficio. La implementación de estas políticas necesita el uso cada vez mayor de mecanismos de represión para contrarrestar la contestación y el malestar de la ciudadanía.

Detengámonos ahora en la democracia representativa tal y como está funcionando. Llamémosla la otra cara de la moneda o la visión desde dentro. El sistema de partidos basado en reglas de competencia y en la disciplina de voto, combinado con el ruido feroz de la información mediática, también han desvirtuado la función del parlamento como espacio deliberativo. La competencia entre partidos ha dejado de representar intereses de clase o ideologías en confrontación para situarse en la captación del voto de una audiencia que consume argumentos fáciles, aspavientos, descalificaciones, diálogos de sordos.

Los medios de comunicación y, más recientemente, el uso del big data al servicio de la política institucional, acaban por crear una densa cortina de humo a los argumentos y la reflexión. Pensemos en Brasil y sus iglesias electrónicas, una especie de show televisado de neopentecostales. La influyente Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977, pone a su disposición su programa Pare de sufrir para dar apoyo directo a Bonsonaro, evangélico por conveniencia después de haber sido sumergido en el río Jordán durante su visita a Israel en el 2016. Otro ejemplo, bien diferente, es Donald Trump y su influencia en las elecciones a través del big data. La campaña electoral de Trump creó 250 millones de perfiles de ciudadanía con derecho a voto basados en información proveniente de redes sociales y Google para personalizar sus mensajes, es decir, hacerlos más acordes con lo que el o la receptora quiere escuchar. El proceso de márqueting está en marcha. El cliente siempre tiene la razón.

La democracia debería responder a las preguntas ¿Qué es justo? ¿Qué es éticamente inaceptable? ¿Qué es necesario? En ninguno de los tres casos parece salir airoso. Estas preguntas han sido substituidas, si alguna vez estuvieron presentes en estos espacios políticos, por otra de carácter bien distinto: ¿Cómo generar más riqueza? Como si el solo hecho de aumentar el PIB tuviera un efecto directo en la redistribución y, por tanto, en el aumento del bienestar social[2]. Por otra parte, las preguntas se refieren a individuos o grupos de iguales, intentando hacer guiños a los «problemas de los ciudadanos». Tratado como público, el político intenta dar respuesta a la situación particular de la audiencia, alimentando la visión individualista del bienestar.En este contexto, el debate queda totalmente desvirtuado, el marco de lectura de la realidad, desenfocado, y la población, desolada.

En la serie recientemente estrenada El gran debate, se intenta escenificar las condiciones para recuperar las preguntas esenciales en política y responder en relación con lo que es éticamente correcto, desligando la reflexión del marco competitivo de los partidos políticos y sus reglas internas de sumisión. Vemos cómo un conocido profesor de filosofía de Harvard, Miquel Sandel, se reúne con un grupo de personas de unos 30 años en Atenas, en el santuario de Anthiarius, para debatir sobre qué es lo correcto hacer en diversos temas: inmigración, discriminación, desigualdad… En el primer capítulo, el profesor pregunta:

¿Cuántos de vosotros pensáis que los países ricos tienen la obligación moral de recibir a refugiados que vienen de la guerra?

La respuesta es unánime: Sí.

¿Tiene un país rico la obligación de admitir a cualquier inmigrante que toque sus puertas?

La respuesta se diversifica pero muchos coinciden en que hay que poner un límite. Tercera pregunta:

Si los límites nacionales se justifican para entrar, ¿cuántos piensan que tendrían que existir límites para poder salir?

La respuesta es muy clara para mí (aunque casi no se menciona entre el grupo): hay una contradicción evidente entre la defensa de la libertad (de movimiento en este caso) y la defensa del privilegio (de estar «adentro» y pertenecer a un país rico), siempre vedada y nunca contestada drásticamente en las democracias representativas. Lo que me resulta sorprendente en este debate, aunque lo encuentro sumamente sesgado ideológicamente y en términos de clase social, es detectar los límites de la democracia tal como está constituida a través de lo que NO puede expresarse: en este caso, la evidente defensa del privilegio, que en el argumento de dejar salir pero no dejar entrar se valora más que la libertad de movimiento (la libertad: el concepto quizás más valorado en la democracia norteamericana). Pero es justamente en el marco de la deliberación donde podemos darnos cuenta de tales evasiones, ampliar la mirada y profundizar en el problema.

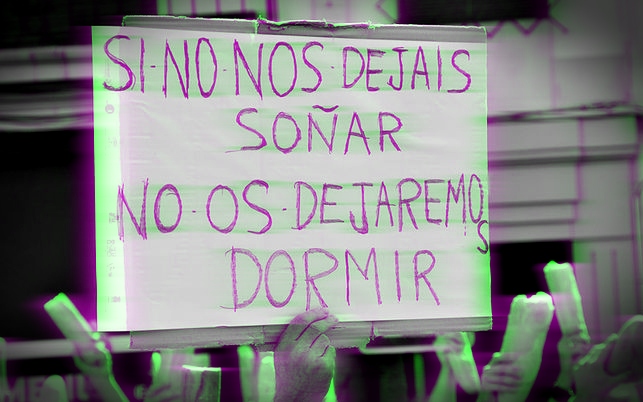

Me parece imprescindible deliberar como base de la democracia. Necesitamos aplicar el método socrático en espacios como el Parlamento para dar oxígeno a la política institucional y contribuir a borrar la cortina de humo. Quizás de esta forma lleguemos a ir más allá de nuestros propios límites en el lenguaje y podamos avanzar como sociedad. Necesitamos recuperar la visión colectiva de la política en el discurso institucional y dejar de considerar al votante como cliente o audiencia, y no sé si los partidos en un sistema competitivo y mediático como el actual, actuando en un Parlamento cada vez más vaciado de poder y capacidad de legislar, nos ayudará a afrontar este reto. En las calles, creo que esta demanda -volver a los temas centrales como sociedad y como especie- es un imperativo.

Pancarta del movimiento 15M

Si no podemos resituar el marco discursivo de la democracia, surgen otras opciones. Una es trascender el sistema representativo e ir hacia esquemas de democracia directa, tema que abre preguntas interesantísimas en la era digital pero resulta, de momento, una gran incógnita (este tema merece otro post). La otra opción es la que ya está ocurriendo, la alianza con personajes nefastos que pretenden convertir al ya considerado cliente en una mera pieza de desguace al servicio de intereses particulares a través de la coerción.

Esta última opción me recuerda a la serie Juego de Tronos y uno de sus personajes principales, Cercei, quien en su primera conversación con el Gran Gorrión dice: “La fe y la corona son los dos pilares que sostienen este mundo. Si uno se derrumba, también lo hace el otro”. Así ayuda al Gran Gorrión a convertirse en líder espiritual y principal aliado para vengarse de sus adversarios políticos. Pero Cercei ignoró que este líder tenía sus propias motivaciones personales y el monstruo se volvió contra ella.

[1] Saskia Sassen (2010) Territorio, autoridad y derechos. Buenos Aires, Editorial Katz.

[2] Saskia Sassen hace también hincapié en la expansión del discurso de la acción privada, que se acaba confundiendo con el de la esfera de interés público y que exime del escrutinio de la ciudadanía y la rendición de cuentas: “En lugar de aliviar la pobreza y fomentar el crecimiento económico, las instituciones hacen hincapié en las garantías contractuales, los derechos de las empresas, los derechos de propiedad intelectual y la idea de que los criterios jurídicos son neutrales, técnicos y transparentes”. (Saskia Sassen (2010) Territorio, autoridad y derechos. Buenos Aires, Editorial Katz).